Mickey 17 est le dernier film de Bong Joon-ho, le réalisateur acclamé derrière Parasite, Snowpiercer, Memories of Murder et Mother.

En tant que grand fan de Bong Joon-ho, j’admire son travail, bien que ses mondes métaphoriques peuplés de créatures ne soient généralement pas ma préférence. Cette fois, Mickey 17 s’aventure dans la science-fiction dystopique, se déroulant dans un monde futuriste.

L’intrigue principale

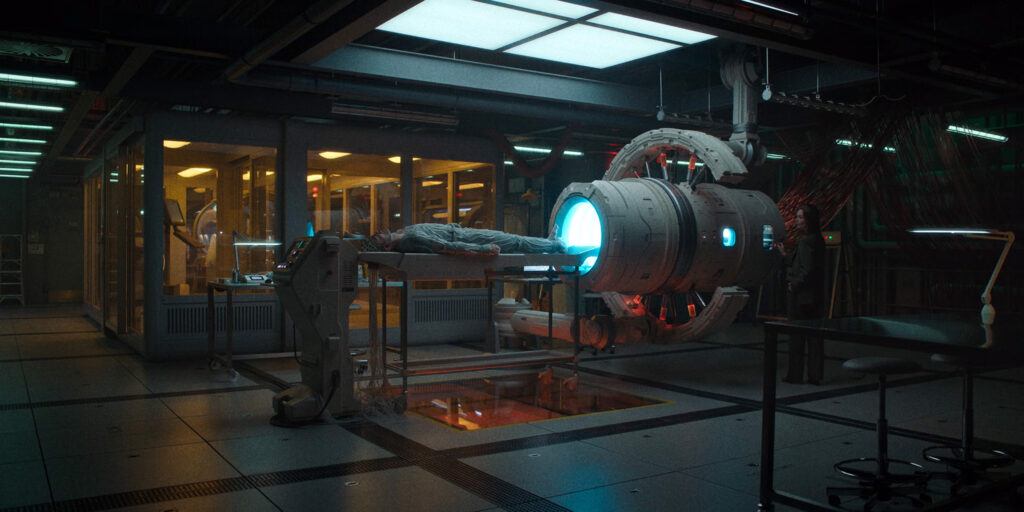

Mickey 17 suit Mickey, un travailleur « jetable » en mission pour coloniser une planète glacée. Chaque fois qu’il meurt, sa conscience est transférée dans un nouveau corps cloné, ce qui lui permet d’être remplacé indéfiniment. Cependant, lorsqu’une de ses versions passées refuse d’être éliminée, cela crée un conflit qui remet en question l’identité, la survie et l’éthique de l’expendabilité humaine.

Les thèmes

Mickey 17 explore l’existentialisme, le capitalisme, la lutte des classes et l’identité, en critiquant la manière dont la société traite les vies humaines comme des ressources jetables. Sous son prémisse de science-fiction, le film reflète la façon dont les individus sont façonnés et utilisés au sein de systèmes hiérarchiques, tout comme chaque génération est une copie de la précédente et est façonnée pour servir la société.

Identité et auto-préservation

Le film interroge la nature de l’identité : est-elle définie par la mémoire, l’expérience ou la forme physique ? À chaque nouveau clone, Mickey conserve les mêmes souvenirs mais possède un ensemble distinct de traits innés et de personnalité, un peu comme un nouveau-né.

Mickey 17 accepte passivement son destin, tandis que Mickey 18 résiste, mettant en lumière la lutte entre conformité et rébellion. Le film suggère que la véritable autonomie vient de la résistance aux systèmes qui traitent les individus comme jetables.

Ironiquement, Mickey 18, le plus rebelle et autoconservateur, finit par se sacrifier pour le bien commun. Cela reflète une dure vérité : seuls ceux qui ont la force et une défiance contrôlée peuvent être véritablement vertueux. En revanche, les individus les plus conciliants sont souvent les plus faciles à exploiter, comme dans la société moderne.

Expendabilité et éthique

Mickey, un travailleur “jetable” dont la conscience se transfère à un nouveau corps cloné après sa mort, représente la façon dont le capitalisme traite les travailleurs comme des ressources jetables. Tout comme il est censé mourir de manière répétée pour la mission, les travailleurs réels sont poussés à leurs limites, sacrifiant leur bien-être pour le progrès de l’entreprise ou de la société. Le film critique un système où les individus ne sont pas valorisés en tant que personnes, mais pour leur fonction, ce qui fait écho à l’exploitation du travail, à l’automatisation, à l’économie des emplois risqués ou dénués de sens.

Ce thème s’étend aux rôles dangereux dans la société, les soldats en étant un exemple frappant. Dans la guerre moderne, les drones ciblent des soldats souvent forcés de maintenir leurs positions jusqu’à la mort. Certains soldats blessés sont même renvoyés en première ligne pour se sacrifier afin d’épuiser les drones ennemis, renforçant ainsi l’idée de l’expendabilité humaine.

Comme Mickey 17, beaucoup de ces individus sont motivés par des incitations financières, des promesses de liberté ou d’évasion de la dette. Le film soulève des dilemmes moraux sur l’éthique d’un système qui considère la vie humaine comme un bien remplaçable, et remet en question si survivre dans une telle structure signifie véritablement vivre.

Le capitalisme et l’exploitation

Tout comme Snowpiercer, le film critique l’exploitation systémique, où les vies humaines sont traitées comme de simples ressources. De l’agriculture primitive aux emplois bureaucratiques modernes, les exploités restent piégés dans des cycles de travail, souvent sous l’illusion de sécurité.

Des films comme Roma et Days of Heaven exposent ces inégalités, remettant en question la moralité de la servitude. Que ce soit dans le travail domestique ou rural, le contraste frappant entre les privilégiés et les exploités souligne la persistance de ces dynamiques de pouvoir.

En fin de compte, la dette—qu’elle soit réelle ou artificielle—sert de laisse, forçant les individus à se soumettre. Elle devient un outil de contrôle, contraignant les gens à accepter des rôles qui soutiennent le système même qui les opprime.

Existentialisme et But

Si la mort n’est pas permanente et que la survie n’est qu’un cycle de remplacement, que signifie la vie ? Cette question existentielle traverse tout le roman et le film. La situation de Mickey l’oblige à confronter l’idée que le sens ne vient pas de la simple existence—il doit être activement créé.

Cela rejoint le dilemme moderne des personnes vivant des vies répétitives et insatisfaisantes. Tout comme Mickey, de nombreuses personnes aujourd’hui traversent des cycles—travailler, consommer, répéter—sur de nombreuses générations sans réellement se demander si leur existence a un sens au-delà de leur fonction dans le système.

Pour cela, la société a trouvé de nombreuses façons d’exploiter ce faux sentiment de sens, offrant des placebos comme la consommation, des symboles et de fausses aventures en guise de substituts.

La Mère de Mickey 17

L’intrigue suggère subtilement que la femme rousse incitant Mickey à se sacrifier comme ultime preuve de confiance envers le système pourrait être une version imprimée de sa mère. Cette hypothèse repose sur le parfum nostalgique de son shampoing, qui évoque des souvenirs chez Mickey (la fragrance du culte que Kai porte également). De plus, dans la scène où il monte dans la voiture destinée à s’écraser, sa mère apparaît étonnamment similaire, avec elle aussi des cheveux roux, portant la même couleur khaki, renforçant ainsi cette possible connexion.

Cette scène met en lumière la manière dont des parents, souvent inconscients, poussent leurs propres enfants à se soumettre à l’exploitation systémique, les enfermant ainsi dans un cycle de sacrifice. Génération après génération, ils sont conditionnés à se conformer, empêchant ainsi tout descendant de véritablement briser ces chaînes.

Une autre théorie possible et plus simple est que ces souvenirs sont artificiellement implantés, puisque la scène précédente montre Mickey portant le casque conçu pour sauvegarder ses souvenirs. De plus, sa narration semble incohérente : il affirme revenir du supermarché, pourtant il se trouve dans ce qui ressemble à une plateforme logistique, sans aucune course en vue, tandis que sa mère salue des travailleurs. De plus, la voiture ressemble à une NSX avec le siège du conducteur à droite, renforçant l’étrange impression que ces souvenirs pourraient ne pas être entièrement réels.

La femme aux cheveux roux est probablement la responsable du programme d’impression humaine, et il est sous-entendu qu’elle a réellement perdu son propre enfant dans un accident — un événement qui l’aurait poussée à lancer et développer ce projet. On remarque d’ailleurs que le “fils” a les cheveux bouclés, contrairement à Mickey, ce qui suggère qu’il s’agit d’un souvenir de son fils et non de Mickey lui-même.

Le Bouton Rouge

La théorie du bouton rouge suggère que ce souvenir implanté fonctionne comme un mécanisme pour supprimer toute rébellion, utilisant l’illusion de culpabilité et de responsabilité pour maintenir les individus dans la conformité et dissuader toute forme de résistance.

Le bouton rouge sert de métaphore pour le catalyseur du changement. À la fin, Mickey 18 appuie sur le bouton blanc pour activer la bombe, tuer Kenneth et se sacrifier dans le processus, tandis que Mickey 17 utilise le bouton rouge pour détruire l’imprimante, mettant ainsi fin au cycle d’exploitation.

Survie vs. Humanité

La lutte reflète une critique plus large de la façon dont les individus sont forcés de compromettre leur identité sous des systèmes oppressifs.

L’histoire sert également de satire acerbe de la colonisation, mettant en lumière l’exploitation historique et actuelle des populations indigènes. Elle critique la manière dont le capitalisme et les idéologies expansionnistes déshumanisent des communautés entières, les traitant comme des obstacles ou des ressources à extraire.

Au-delà des terres, la colonisation est finalement une question de contrôle. Le traitement de Mickey reflète la façon dont les sociétés justifient l’exploitation en dévalorisant ceux qu’elles oppriment. Ironiquement, la population indigène émerge souvent comme moralement supérieure, défiant le système même qui cherche à les dominer.

La moralité duale induite des citoyens

Dans Mickey 17, le personnage de Steven Yeun, Timo, incarne l’ami sans scrupules prêt à tout pour survivre et réussir, même si cela signifie vendre de la drogue et trahir ses amis.

Des personnages comme Timo représentent souvent la manière dont la décadence morale s’infiltre à tous les niveaux de la société, du sommet vers la base. Dans un monde où les systèmes de pouvoir sont intrinsèquement exploitants, des individus comme Timo se tournent vers des comportements non éthiques—tricher, trahir les autres, et privilégier l’intérêt personnel—comme moyen de survie.

Dans cet environnement, l’intégrité devient un luxe que peu peuvent se permettre, et la moralité est souvent sacrifiée dans la quête de la préservation de soi. Les actions de Timo soulignent un problème plus profond : une société où l’exploitation est si enracinée que la seule manière d’en échapper est d’adopter les mêmes tactiques qui la perpétuent.

La scène du diner

La scène du dîner est chargée de symbolisme. Au départ, ce dîner somptueux reflète comment, tout comme dans Snowpiercer, les gens peuvent facilement être corrompus par l’indulgence et le luxe.

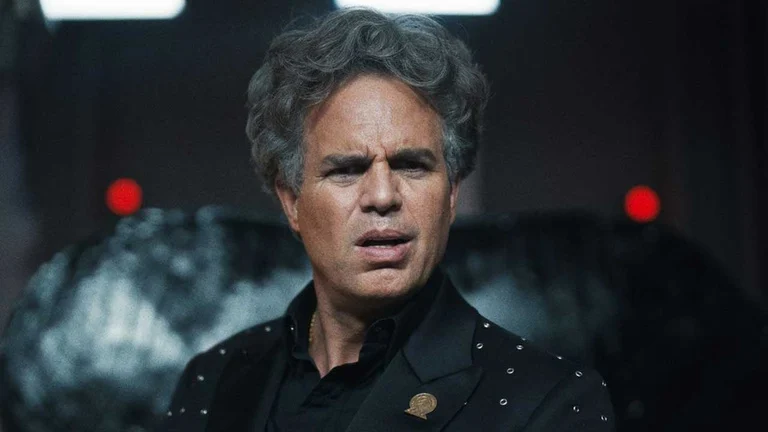

Kenneth Marshall est essentiellement une marionnette, dépendant de sa femme pour prendre des décisions à sa place. Ils se considèrent comme supérieurs et cherchent à établir une nouvelle colonie en utilisant Kai Katz comme matériel génétique pour la reproduction, poussés par sa beauté et montrant des tendances eugénistes.

Pendant le dîner, Mickey, qui a peut-être inconsciemment consommé de la viande de synthèse et ensuite s’est fait administrer un médicament expérimental—potentiellement une référence au vaccin contre la COVID—est contraint de dissimuler sa douleur pour éviter d’être éliminé.

La Sauce

Dans Mickey 17, la Sauce représente quelque chose de superficiel et non essentiel, servant de distraction—à l’image du concept de « du pain et des jeux », qui illustre comment la nourriture et les plaisirs futiles sont utilisés pour détourner l’attention des problèmes plus urgents.

Elle fonctionne comme une puissante métaphore du cycle sans fin de la consommation, du progrès illusoire et des expériences artificielles que la société glorifie tout en privant les individus de leur véritable liberté et autonomie. De la même manière que les civilisations poursuivent sans relâche la dernière tendance, le dernier produit ou la prochaine avancée technologique sous prétexte de progrès, Ylfa et Kenneth Marshall dans Mickey 17 sont obsédés par la perfection de la Sauce.

Ylfa résume cette idée en affirmant qu’un véritable chef-d’œuvre est une sauce si irrésistible qu’un crétin ignorant comme Mickey 17 lui-même l’apprécierait. Cela suggère que la quête de la Sauce, à l’instar de la recherche de l’attrait de masse ou des manipulations psychologiques dans la société moderne, ne repose pas sur une véritable valeur, mais sur la fabrication artificielle du désir—même pour ceux qui ne possèdent pas la lucidité nécessaire pour comprendre ce qu’ils consomment et ce qu’ils sacrifient en échange.

Les multiples visages du mal

Mickey 17 propose une exploration nuancée du mal à travers une galerie de personnages moralement compromis, chacun incarnant une forme distincte de corruption :

Timo incarne le survivant opportuniste — un petit escroc dont la morale est malléable. Il n’est pas mû par la méchanceté, mais par le désespoir. Sa disposition à trahir ses amis ou à vendre de la drogue ne découle pas d’une cruauté fondamentale, mais d’un instinct tenace de survie dans un système biaisé contre les plus faibles. Il symbolise le compromis quotidien, cette zone grise où les lignes morales se brouillent sous la pression.

Darius Blank, à l’opposé, représente le visage du mal décomplexé. Psychopathe classique, il dirige une mafia souterraine et criminelle, opérant dans l’ombre sans jamais dissimuler sa cruauté. Blank ne cherche pas à justifier ses actes — il se délecte du pouvoir et de la peur. Son mal est brut, violent, assumé, incarnant le chaos et la prédation en marge des normes sociales.

Kenneth Marshall, quant à lui, incarne la forme de mal la plus insidieuse — celle qui se cache au sein même du système. Drapé dans le discours du progrès et de la justice sociale, il manipule des idéaux généreux pour légitimer un contrôle autoritaire et l’exploitation des autres. Son mal est raffiné, institutionnalisé, ancré dans une volonté de créer une utopie au service de l’élite. Il illustre comment l’idéologie — une fois corrompue — peut devenir une arme puissante pour anesthésier la révolte et perpétuer l’oppression systémique.

Cycles sans fin de contrôle

Dans Mickey 17, le concept d’impression de Kenneth Marshall symbolise la nature cyclique et implacable de l’exploitation et du contrôle. Peu importe combien de fois Mickey, ou d’autres comme lui, tentent d’échapper à leurs circonstances ou de se rebeller, le système de pouvoir qui les exploite continue de se régénérer.

Cela reflète la futilité de tenter de se libérer d’un système oppressif qui se rétablit constamment, que ce soit par de nouvelles personnes, de nouvelles méthodes ou un retour persistant aux mêmes schémas de contrôle. Ce thème met en lumière la lutte incessante entre les opprimés et les structures qui perpétuent leur soumission.

En raison de la nature immorale et avide de pouvoir de l’humanité, ceux qui détiennent le pouvoir finissent inévitablement par l’exercer et exploiter les autres de manière répétée, créant ainsi un cycle sans fin.

Conclusion

Au cœur de Mickey 17, la critique porte sur un monde où la vie humaine est traitée comme une ressource jetable, forçant les individus à vivre dans des cycles de survie au prix de leur autonomie. Le film pousse les lecteurs à remettre en question s’ils vivent vraiment ou s’ils ne font que subsister au sein d’un système exploitant.

À travers le voyage de Mickey, l’histoire explore les thèmes de l’identité, de la moralité et du pouvoir, exposant les dures réalités de l’autosurvie et du sacrifice. Elle met en lumière comment les structures sociales, guidées par le capitalisme et le contrôle, réduisent les individus à de simples fonctions, leur ôtant toute valeur.

En fin de compte, Mickey 17 sert de commentaire frappant sur l’existence humaine, incitant les spectateurs à réfléchir sur les systèmes qui définissent leurs vies. Il questionne la nature de la liberté et de la moralité dans un monde où la conformité mène à l’exploitation, tandis que la résistance a un prix.

GIPHY App Key not set. Please check settings