La Plage (2000), réalisé par Danny Boyle et adapté du roman d’Alex Garland, explore plusieurs thèmes profonds, parfois contradictoires.

S’il peut sembler, à première vue, n’être qu’un récit de paradis pour routards qui tourne mal, le film est en réalité une réflexion à plusieurs niveaux sur la nature humaine, l’idéalisme et la dualité du réel.

Quelques mots sur La Plage

Alex Garland, connu pour avoir réalisé Ex Machina et Civil War, est également l’auteur du roman La Plage. L’adaptation cinématographique a été réalisée par Danny Boyle, salué pour Trainspotting et Slumdog Millionaire.

Fait intéressant, Garland et Boyle ont collaboré par la suite sur plusieurs projets, dont Sunshine, 28 jours plus tard et sa suite très attendue 28 ans plus tard.

Les thèmes

1. Notre identité est définie par nos choix

Tout ce que l’on sait initialement sur Richard, c’est qu’il a un accent américain — et ce n’est pas un hasard. Son passé, sa famille et son origine sont laissés dans l’ombre parce qu’ils n’ont aucune importance dans le monde qu’il s’apprête à rejoindre.

Dans La Plage, l’identité n’est pas liée à l’histoire personnelle d’un individu mais à ses choix — à l’aventure qu’il ose vivre. Ce qui définit Richard, ce n’est pas d’où il vient, mais ce qu’il cherche : une échappée au script de la vie, une confrontation avec quelque chose de réel, une expérience transformatrice.

2. Une quête universelle d’authenticité

Lorsque Richard arrive à Bangkok — la porte d’entrée de l’Asie du Sud-Est pour les Occidentaux — il pénètre dans un mirage. La ville est parée d’exotisme, mais sous cette apparence se cache le même consumérisme, simplement vêtue différemment. Le discours de Daffy sur les “wankers” n’est pas seulement cynique ; c’est un avertissement. Les touristes jouent à la rébellion tout en restant fermement dans les limites sécurisées de la culture capitaliste.

Mais Richard, tout comme Daffy auparavant, pense poursuivre quelque chose de plus pur : une vie dénuée de simulacres. Il cherche le brut, le dangereux, le significatif — quelque chose au-delà du cadre de la vie occidentale et de sa performance sans fin. Il ne s’agit pas d’une évasion pour le plaisir, mais d’une évasion pour la recherche de vérité et d’authenticité.

3. L’Appel à l’Aventure

Daffy donne la carte à Richard, je pense, parce qu’il voit en lui plus qu’un simple touriste en quête de sensations faciles. Richard ne joue pas un rôle, il n’essaie pas d’impressionner — il est là, sincère, honnête, présent d’une manière rare qui tranche avec le vacarme ambiant. Dans leur échange bref mais intense, Daffy perçoit une forme d’authenticité : Richard écoute sans juger et parle sans artifice.

Il n’est pas là pour consommer une expérience, mais pour ressentir quelque chose de vrai. Cette sincérité, cette faim silencieuse de vérité, c’est ce que Daffy désigne quand il parle de ceux qui ont un idéal. Ceux qui croient encore en quelque chose de plus profond, même s’ils ne savent pas encore le formuler, sont justement ceux qui sont attirés par l’île — et transformés par elle.

Bien que Daffy semble avoir perdu pied avec la réalité, il reste une sorte de mentor aliéné — livrant des vérités, certes, mais de manière extrême. Daffy est en réalité le seul à voir l’ensemble du tableau à ce moment-là.

4. La peur humaine d’être seul

Le voyage de Richard est profondément existentiel, mais ce n’est pas un voyage qu’il souhaite affronter seul. Malgré son désir de se détacher du monde, il est toujours attaché à son humanité — son besoin de connexion, de reconnaissance et de témoins. C’est pourquoi il invite Françoise et Etienne. Pas seulement pour de la compagnie, mais pour réfléchir et valider le sens du chemin qu’il a choisi.

Plus tard, lorsqu’il partage la carte avec deux inconnus, ce n’est pas seulement de l’imprudence — c’est un moment de contradiction humaine. Le désir de garder un paradis pur entre en collision avec la peur de l’inconnu. Même en poursuivant son idéal, il a besoin de témoin. Il veut disparaître du monde simulé… mais pas sans laisser de trace.

5. La plage comme mythe et paradis

La plage est à la fois un mythe et un paradis — un mythe, parce qu’elle représente la fantaisie intemporelle d’une utopie intacte hors de portée de la société ; un paradis, parce que, pendant un bref moment, elle délivre exactement cela.

Sur l’île, les personnages deviennent des créateurs. Il n’y a pas de titres, d’horaires ou de commandes. Pas de bureaux, de files d’attente, ni d’obligations. Dans la nature, ils façonnent leurs journées avec instinct, soleil et sel — une vie construite à la main, et non par un système.

C’est le rêve de la liberté radicale : une vie communautaire débridée du capitalisme et des performances. Mais comme tous les mythes, le paradis s’effondre dès qu’il est possédé. Plus ils essaient de le préserver, plus des règles, des frontières et des exclusions émergent. En protégeant l’idéal, ils le détruisent.

La plage montre qu’on ne peut pas échapper à la société en la quittant — car les défauts mêmes de la société vivent en nous. Où que nous allions, nous apportons ces imperfections avec nous.

6. L’île, un miroir de la civilisation

La société sur l’île dans La Plage est étonnamment bien organisée — et c’est ce qui rend son effondrement éventuel si révélateur. Bien qu’elle soit formée de personnes cherchant à échapper aux contraintes de la civilisation, la communauté recrée bon nombre de ses structures, simplement avec une nouvelle esthétique.

Il existe des hiérarchies tacites : Sal, la leader de facto, prend des décisions et impose l’ordre, manipulant même les autres pour maintenir son pouvoir. Il y a des rôles désignés — certains pêchent, d’autres cuisinent, construisent des infrastructures ou réparent des choses. Les tâches sont divisées et chacun est censé contribuer. Ils tiennent des réunions, résolvent des conflits et célèbrent même des événements ensemble. En surface, tout semble harmonieux — une micro-société qui fonctionne sans gouvernance externe.

Mais sous la surface, cette structure masque des tensions plus profondes. Plus ils essaient de préserver le paradis, plus ils commencent à ériger des murs — non pas physiques, mais psychologiques. Les étrangers sont exclus. Les voyages externes sont interdits. Les règles se durcissent. Les secrets grandissent. Le pouvoir devient concentré de manière subtile. La dissidence devient dangereuse. Leur organisation, autrefois symbole d’unité, se transforme en un mécanisme de contrôle et de déni.

Ironiquement, leur tentative de vivre librement finit par refléter les mêmes systèmes qu’ils cherchaient à fuir — prouvant que la nature humaine tend à recréer de l’ordre, et que toute société, aussi petite ou idéaliste soit-elle, est vulnérable aux mêmes dynamiques de corruption, de peur et d’instinct de survie.

7. Les véritables maîtres des lieux

Les fermiers dans La Plage représentent la frontière brutale entre l’illusion et la réalité. Alors que la communauté de l’île s’abandonne à son rêve de paradis, les fermiers sont un rappel constant et menaçant que ce rêve se déroule sur la terre d’autrui — et à leur bon vouloir. Ils ne font pas partie du fantasme, et n’y accordent aucune importance.

Leur présence est brute, enracinée, territoriale — incarnant une réalité que les habitants de la plage choisissent d’ignorer. D’une certaine manière, les fermiers symbolisent le monde réel qui résiste à la douce illusion de l’utopie. Ce ne sont pas des méchants — ils sont simplement les gardiens de leur territoire, un territoire qui ne tolère pas les étrangers jouant à la liberté sans en payer les conséquences.

La seule raison pour laquelle ils sont tolérés, c’est que le trafic illégal complique toute tentative d’expulsion discrète car ces fermiers obéissent eux-mêmes à une instance hiérarchiquement supérieure.

8. Chercheurs vs. Touristes

Dans La Plage, Richard, Étienne et Françoise sont acceptés dans la communauté de l’île parce qu’ils émettent l’énergie calme et introspective des chercheurs — ouverts, respectueux et sincères — tandis que les autres touristes (Zeph, Sammy et leurs amis) représentent une consommation bruyante et superficielle des wankers.

Le trio de Richard arrive humblement, désireux de vivre quelque chose de réel, tandis que les autres symbolisent le tourisme de masse, apportant avec eux du bruit, un sentiment de privilège et la menace de l’exposition. Il ne s’agit pas seulement du nombre — c’est une question d’ambiance. L’île fonctionne sur un équilibre délicat, et le choix initial de Daffy pour Richard le marque comme quelqu’un de différent, quelqu’un qui porte encore un idéal.

Le rejet des autres n’est pas personnel ; il est symbolique. Ils représentent le monde extérieur, et la peur de la communauté n’est pas seulement celle des gens — c’est celle de perdre l’illusion même du paradis.

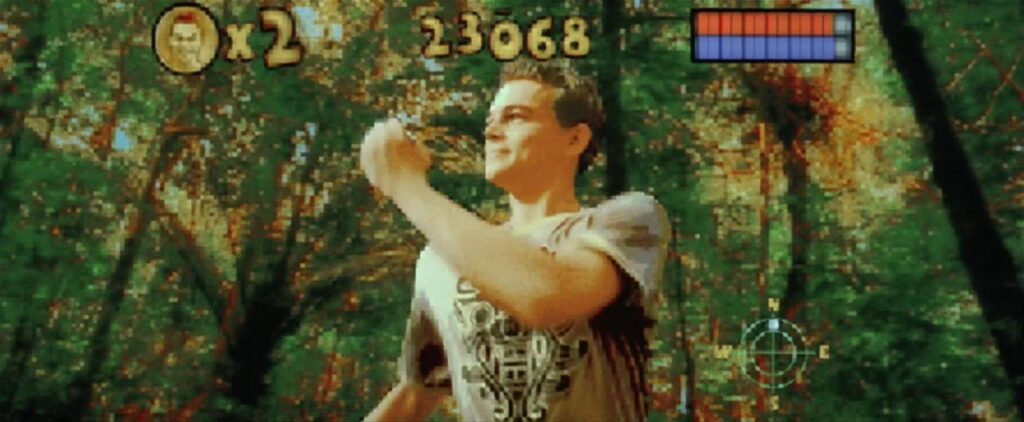

9. L’épisode du jeux vidéo

L’île, autrefois perçue comme une utopie, se révèle peu à peu comme une illusion fragile — les mêmes schémas destructeurs du monde extérieur refont surface, notamment après l’attaque du requin.

Alors que les tensions montent et que les wankers sont aperçus avec une carte près de l’île, Richard est contraint de faire face aux conséquences de ses choix et se replie dans l’isolement.

La séquence du jeu vidéo et la descente de Richard dans la folie illustrent comment les individus construisent des récits intérieurs pour naviguer entre identité et chaos. Mais, lorsque ces récits ne sont pas remis en question — en l’absence d’une communauté stable — ils peuvent sombrer dans des délires dangereux.

C’est alors que la réalité commence à glisser — elle devient insaisissable, détachée, et presque impossible à saisir seul. Même nous, spectateurs, perdons notre emprise sur ce qui est réel ou non. Ce qui suit fait écho à la chute du Colonel Kurtz dans Apocalypse Now, une folie et clairvoyance déjà annoncée dès le début du film. Peut-être que l’humain n’est pas fait pour la vérité, mais pour des illusions collectives qui préservent sa raison et sa connexion au monde.

C’est ce paradoxe :

Ils perdent la raison, et ce faisant, ils voient la vérité plus clairement que quiconque. Mais cette vérité est trop brute, trop laide, trop intense pour qu’un esprit sain puisse la supporter. Alors elle les brise.

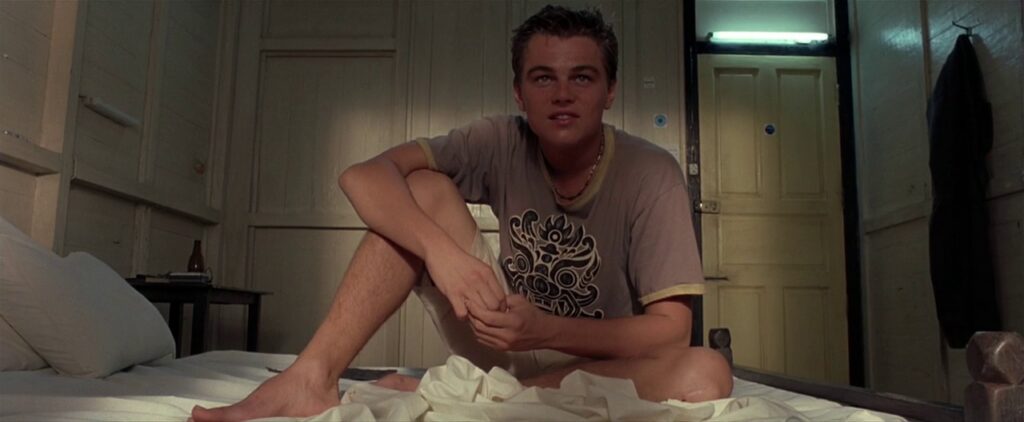

10. La scène finale du Cyber Espace

Dans la scène finale, Richard est assis dans un cybercafé, entouré de gens rivés à leurs écrans — passifs, déconnectés, distants. Son expression n’est pas simplement celle de l’ennui — c’est celle de l’aliénation. Après ce qu’il a vécu, ce monde lui semble stérile, comme un écho en plastique de la vraie vie (Simulacres et Simulation).

Mais lorsqu’il voit la photo de l’île, quelque chose en lui s’adoucit. Son sourire n’est pas qu’un simple élan de nostalgie — c’est une reconnaissance. La plage n’existe plus, mais elle été vraie, et elle a compté. Elle l’a transformé. Elle l’a blessé. Et cette blessure est sacrée.

Il ne retourne pas à la société en homme éclairé, mais en homme marqué. Il ne cherche pas à recréer l’illusion — il porte la vérité en silence, comme un souvenir, une ancre. Quelque chose pour lui rappeler que, l’espace d’un instant, il a touché quelque chose qui transperçait le vacarme.

11. La vie sur la plage était-elle réelle ou juste une autre illusion ?

Qu’est-ce que la réalité ? Est-ce le système dans lequel nous naissons — les routines, les lois, les attentes que la société construit pour nous ? Ou bien est-ce quelque chose de plus profond, de plus primitif, qui existe au-delà du langage, de l’architecture et de l’argent, au-delà des chemins balisés qu’on nous demande de suivre ?

Dans The Beach, la réalité est remise en question dès le départ. Richard fuit un monde d’emplois du temps et de néons, où la réalité semble synthétique — comme une simulation faite de bruit, de distractions et de plaisirs superficiels. Bangkok, au premier regard, semble être une échappatoire. Mais elle fait encore partie de la machine — une façade touristique qui offre de l’exotisme sans authenticité pure, un produit déguisée en aventure.

L’île devient alors le champ de bataille de cette question existentielle : est-ce que la réalité est ce que la société nous dicte, ou bien est-ce ce que l’on vit quand tous ces systèmes s’effacent ?

Sur l’île, il n’y a ni institutions, ni marques, ni horloges. Juste des êtres humains, la nature, l’instinct. Cela semble plus réel que tout ce que Richard a connu — parce que la vie y est réduite à l’essentiel : la survie, la communauté, le désir, la peur, la beauté, le chaos. Là-bas, les gens construisent un nouveau monde, guidé non par des règles sociales, mais par la nécessité, les émotions et la vision. Et pendant un temps, cela fonctionne — jusqu’à ce que leurs failles humaines réapparaissent inévitablement : le besoin de contrôle, l’exclusion, le pouvoir, le déni.

Alors, est-ce ça la réalité ? Un miroir brut, sans filtre, de la nature humaine ?

La Plage suggère que la réalité n’est ni définie par la société, ni même par le consensus. Elle est définie par ce qui vous transforme. La plage était “réelle”, non pas parce qu’elle a duré, mais parce qu’elle a transformée Richard de l’intérieur. Elle a fait tomber tout ce qui était artificiel, jusqu’à ce qu’il se retrouve face à la vérité — sur lui-même, sur les autres, sur le paradis. En comparaison, le monde auquel il revient — avec ses écrans, ses distractions et ses interactions vides — semble moins réel que jamais.

Au fond, La Plage ne donne pas de réponse unique. Il murmure plutôt :

La réalité n’est peut-être pas ce qui nous entoure. C’est ce qui nous éveille.

Lorsqu’on se confronte à la réalité brute, on se retrouve face à soi-même, sans masques ni compromis, ce qui peut permettre une forme de réconciliation avec son être véritable.

Si en plus vous avez la chance d’être dans une communauté avec cette authenticité et un idéal commun vous pouvez créer un paradis éphémère mais réel dans un univers parallèle qui est le votre.

Conclusion

La Plage pourrait, à première vue, ressembler à une aventure stylisée pour jeunes routards — une échappée cinématographique vers des eaux turquoise, des paysages exotiques et une rébellion juvénile. Mais sous cette carte postale tropicale se cache quelque chose de bien plus profond et dérangeant.

Le film pose des questions existentielles sur les structures de la civilisation : comment nous ne pouvons nous empêcher de reconstruire les mêmes systèmes que nous prétendons fuir, comment toute utopie repose sur des règles et de l’exclusion, et comment le paradis devient cauchemar dès l’instant où l’on tente de le posséder.

Il explore l’illusion de la liberté, la tension entre le désir individuel et l’ordre collectif, et comment, même dans la nature sauvage, l’être humain cherche le contrôle, l’appartenance et la hiérarchie. La descente dans la folie n’est pas une rupture avec la réalité — c’est la réalité mise à nu, dépouillée de tout confort et de toute distraction.

Et pourtant, au cœur de l’effondrement, il y a de la croissance. Pas une croissance triomphante, mais celle, douloureuse et irréversible, qui marque l’âme à jamais.

Au fond, The Beach révèle que la véritable aventure n’est pas le lieu, mais le chemin — les choix, les pertes, les révélations.

Il ne s’agit pas de trouver le paradis, mais de ce que nous expérimentons et devenons en le cherchant — et les connexions authentiques que ce chemin fait naître.

GIPHY App Key not set. Please check settings